Le lexique Karukerament - Caribéen vs. "Antillais" ?

Yé Moun La ! Pour 2025, Karukerament vous propose un lexique pour décrire les enjeux de représentation des cultures caribéennes. Cette série d’articles courts s’inspire de la citation de Toni Morrison (30 mai 1975) : “It’s important, therefore, to know who the real enemy is, and to know the function, the very serious function of racism, which is distraction. It keeps you from doing your work.” Le but du racisme est de nous détourner de ce qui est important. Ce qui est important, c’est de définir notre joie, de vivre en communauté harmonieuse avec tout le monde. Chercher à prouver son humanité au système est une perte de temps et d’énergie. Sur ces 8 dernières années, j’ai vu des questions identitaires du 20ème siècle revenir sans qu’il y ait une évolution de point de vue par rapport à l’époque. Je dirais même qu’il y a une régression parce que la littérature de la négritude, de l’antillanité, de la créolité et de Maryse Condé ne se sont pas développées pour que ma génération se voit encore comme des déportés sans avenir, des déracinés en recherche d’une validation extérieure. Cette vision défaitiste et misérabiliste entraîne même une radicalisation de certains positionnements qui reflètent un suprémacisme noir aussi dangereux que n’importe quel suprémacisme, d’où l’importance de garder une trace en 2025.

#2 - Caribéen

“Une course effrenée au coeur des Antilles”. Quand la première version du poster du film Zion de Nelson Foix a été dévoilée en février/mars 2025, j’ai su tout de suite que le marketing de ce film avait été pensé avec le filtre colonial. D’interview en interview, de vidéos réaction en témoignages enthousiastes sur la “représentation de la vraie réalité des Antillais”, j’étais de plus en plus dubitative… Et puis j’ai vu le film, mes soupçons se sont confirmés. Il ne s’agit pas d’un film antillais mais bien d’un film guadeloupéen (avec un regard hexagonal mais ce n’est pas le sujet). Au-delà du trafic de drogue, l’authenticité du mode de vie dans Zion parlera aussi bien à un Jamaïcain qu’à un Trinidadien. Cependant, là où Jean-Claude Barny a préféré la neutralité culturelle dans son film Nèg Maron, Zion affirme son appartenance à la culture guadeloupéenne. La tradition des gwoup a po, c’est la culture guadeloupéenne. La tradition du gwoka joué en plein centre-ville, c’est la culture guadeloupéenne.

Si ce film avait eu lieu en Martinique ou en Guyane, ces caractéristiques auraient demandé une autre représentation. Les films trinidadiens dont j’ai déjà parlé dans Karukerament (épisodes 3, 9, 11) utilisent le Carnaval à travers d’autres symboliques que la rebellion face à l’ordre colonial ou la spiritualité du lien avec les ancêtres (épisode 15). La Jamaïque n’ayant pas le même rapport au Carnaval, cette séquence n’aurait pas pu avoir lieu dans ce contexte. Donc ce film est peut-être une course effrenée, mais il n’est pas “au coeur des Antilles”. Il est au cœur de la Guadeloupe.

Quand j’ai commencé à blogger en 2016, je me suis intéressée de plus près aux réseaux sociaux. Les créateurs en vue de l’époque n’utilisaient pas la Guadeloupe/Martinique dans leur branding. Pour celles et ceux qui produisaient du contenu lifestyle ou généraliste, c’était compliqué de déterminer d’où iels venaient parce qu’iels n’en parlaient tout simplement pas. J’étais d’autant plus perplexe et perdue après une dizaine d’années passées dans le monde digital asiatique anglophone où consommer du contenu coréen, japonais, taïwanais, chinois, thaïlandais ou vietnamien se faisait en pleine conscience. Faire cette distinction était nécessaire pour trouver le contenu qu’on voulait. Faire cette catégorisation n’était pas une chose négative, donc je ne comprenais pas pourquoi les Guadeloupéens ne disaient pas qu’ils étaient de Guadeloupe et les Martiniquais ne disaient pas qu’ils étaient de Martinique alors qu’ils ne semblaient pas rejeter leur culture comme moi j’ai pu le faire dans ma vingtaine.

J’ai lancé Karukerament en 2019. Oui, j’ai eu des encouragements depuis le début, mais trop rares étaient les réactions spontanées du “c’est mignon” avec le large sourire dont Euzhan Palcy m’a gratifié quand je lui ai présenté mon podcast en 2024. Au cours des dix dernières années, j’ai vu comment les termes Antilles/Antillais sont devenus un étendard, un cri de ralliement des Guadeloupéens et Martiniquais pour se donner l’illusion d’une force communautaire basée uniquement sur la dynamique métropole/départements d’Outre-Mer. Au passage, les autres ultramarins n’ont pas cette difficulté à s’affirmer. Les Réunionnais se disent Réunionnais. Les Kanaks se disent Kanaks. Les Guyanais se disent Guyanais etc. Pourquoi les Guadeloupéens et les Martiniquais sont-ils autant attachés au terme “antillais” qui invisibilise les spécificités propres aux Guadeloupéens (et par conséquent aux Martiniquais) ? Peut-être était-ce une évolution naturelle de langage pour les communautés de l’Hexagone, mais je constate que ce raccourci de langage commence à laisser des traces digitales qui seront épuisantes à rectifier si le changement ne s’opère pas maintenant car nous avons déjà 25 ans de retard dans les algorithmes. Ainsi, fleurissent des expressions telles que antillo-caribéen, franco-antillais, franco-guadeloupéen pour désigner ce qui est purement guadeloupéen ou purement martiniquais. Lors de la séance d’ouverture de la conférence “The Epicentrum” en 2023, j’ai même entendu un questionnement sur l’existence “d’un cinéma antillais guadeloupéen caribéen”…

Oui, il existe une expérience martinico-guadeloupéenne ou guadeloupéenne-martiniquaise. Oui, c’est long à écrire et à dire, mais ce sont les expressions les plus précises sans s’autoinvisibiliser. Pourtant, ces adjectifs ne sont pas utilisés au profit d'“antillais”. On pourrait même aller jusqu’à retirer le trait d’union pour exprimer le mélange des deux identités et non leur simple juxtaposition. En effet, je ne nie pas le fait que les Guadeloupéens et Martiniquais dans l’Hexagone ont constitué une communauté où les deux cultures se sont mélangées. Il y a un besoin de reconnaissance et d’acceptation mutuelles entre les communautés locales et les communautés de la diaspora. Il y a un besoin de lyannaj. C’est pour cette raison que je m’attendais à ce que “Gwadiniquais” sorti par Paille x Misié Sadik x Def J en 2021 devienne un hymne pour les trentenaires/quadragénaires locaux et hexagonaux.

2021 ayant été une année d’acharnement médiatique où “les artistes Antillais” s’autodénigraient. (cf. mon podcast Notre (dés)amour du Zouk), “gwadiniquais” était le substitut parfait au terme “antillais”. Au lieu d’effacer les particularités culturelles, l’adjectif, comme dans la chanson, soulignait la combinaison des particularités pour former une troisième entité. Le clip-vidéo du titre original “Martiniquais” de Paille et Def J affiche plus de 485 000 vues à ce jour, mais j’ignore si le remix avec Misié Sadik est considéré comme un succès. J’aurais tendance à dire non vu que je ne l’ai jamais entendu en warmup de concert parisien sur ces quatre dernières années ? Pourquoi ? Probablement un problème de timing.

Fin 2020, JOZII met en ligne le clip-vidéo de “Bienvenue aux Antilles” (+de 6 millions de vues sur Youtube). L’imagerie relance un intérêt médiatique pour la scène rap “antillaise”. Dans la France post-COVID carré noir en hommage aux victimes des violences policières aux Etats-Unis, les médias (afro)hexagonaux mettent en lumière des créateurices de contenu de Guadeloupe et/ou de Martinique qui se présentent comme des “Antillais”, qui parlent des problèmes des “Antillais”, du manque de représentation des “Antillais”... Il y a même le concept AODA (Africain Originaire des Antilles) mis en scène dans le clip-vidéo de “Faux Frère” qui reflète ce besoin d’affirmation identitaire afrocentrée qui invisibilise le multiculturalisme voire le mélange des cultures inhérent aux “Antilles”. Parallèlement, les artistes “antillais” sont de nouveau sollicités par les médias (afro)hexagonaux pour ce rap antillais qui s’analyse progressivement comme du rap caribéen. Bien que l’effort de définition a été trop tardif pour éviter les amalgames, je pense que la mise en lumière du shatta martiniquais et du Bouyon Gwada ont aussi contribué à la diminution de l’usage du terme “antillais”. En effet, il n’était plus question pour ces artistes de présenter une “musique antillaise” associée au Zouk et aux artistes des générations précédentes qui ont connu un succès (inter)national. Eux se présentaient comme des Caribéens en ayant comme point de référence la trap des Etats-Unis, le dancehall de la Jamaïque ou le Bouyon de la Dominique.

Dans leur discours et celui des réseaux sociaux, le terme “caribéen” s’est donc substitué à “antillais” tout en restant dans “la vision plus étroite française, de ce que représentent « les Antilles », par contraction de la terminologie d' « Antilles françaises » déjà observé chez les étudiants locaux à l’Université des Antilles en 2013. En effet, toujours mon hypothèse, cette substitution a été amorcée par la campagne “Libérez Spotify dans la Caraïbes” lancée sur les réseaux sociaux par Blackstane en 2020. Je n’ai jamais compris pourquoi la (singulier) et Caraïbes (pluriel) (et j’attends encore d’entendre le mot algorithme faire une apparition dans les analyses sur notre streaming), mais je pense que cela a donné une nouvelle image médiatique aux artistes identifiables comme guadeloupéens et/ou martiniquais au cours des cinq dernières années. Cependant, une nouvelle image et la substitution d’un mot n’ont pas d’effet si les actes sont exactement les mêmes qu’avant. Ainsi, les médias (afro)hexagonaux ont compris qu’il fallait utiliser le terme “caribéen”, mais ils ont continué de nous voir comme ce bloc monolithique indéterminé où Guadeloupe, Martinique et Guyane sont interchangeables parce que nous nous présentions comme interchangeables.

Néanmoins, s’il y a un progrès à remarquer dans notre discours communautaire (digital) sur ces dix dernières années, c’est bien l’inclusion de la Guyane. Absente du discours culturel en 2016/2017, elle a fait son apparition sur ces deux dernières années. Les prises de parole sont encore hésitantes voire même maladroites quand il s’agit d’évoquer une réalité “antillo-guyanaise” alors qu’on décrit des situations spécifiques aux îles… mais la volonté d’inclure la Guyane est bien là. Sur ces deux dernières années, je n’ai jamais vu autant de contenu pour expliquer la différence entre les Antilles et la Caraïbe, entre les petites Antilles et les Grandes Antilles, ce qu’est la Grande Caraïbe et la Caraïbe insulaire… Une distinction toujours géographique dont je n’ai ressenti l’intérêt que le temps d’un contrôle de géographie en CM2 et en 4ème. Une distinction économique et politique qui me paraît évidente en tant qu’adulte. En revanche, quand il s’agit d’entrer dans l’histoire et dans la culture communes, le contenu francophone caribéen reste sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Notre cinéma, la littérature et la musique sont une porte d’entrée formidable qui peinent encore à intéresser les créateurices de contenu. Pourquoi cette dissonance entre cette obsession de la précision lexicale pour se revendiquer d’une région et cette absence de discours sur les productions culturelles dans cette région ? Ceci étant dit, en toute transparence, je fais le même constat dans la création digitale caribéenne anglophone et hispanophone. S’il y a de plus en plus d’interviews d’artistes locaux, il y a encore trop peu de traces digitales d’analyses uniquement sur les productions culturelles caribéennes de chez eux. Ainsi, je suis constamment à la recherche de contenu comme Cien años de Soledad, en compañía ou Reels & Riddims. De même, si la création de contenu autour de faits sur l’histoire de l’esclavage et d’oppression contemporaine reste une valeur sûre pour générer des partages sur les réseaux sociaux, j’aimerais voir le même engouement pour raconter nos spécificités culturelles en dehors du Carnaval et du Kréyol… Qu’est-ce qui vous apporte de la joie dans le contenu culturel caribéen que vous consommez et pourquoi ? C’est le fil conducteur de ma newsletter et vous n’imaginez pas la joie que j’éprouve quand quelqu’un me répond. Et si c’est publiquement comme Joanne C. Hillhouse l’a fait ? Je suis au Nirvana.

Dans franco-antillais, franco-guadeloupéen, antillo-caribéen, que cherche-t-on à exprimer exactement ? Des similitudes, des différences ? La culture guadeloupéenne s’est construite avec des apports de la culture française (et vice versa). En faire deux entités séparées en définissant uniquement la partie guadeloupe par les contributions africaines, c’est invisibiliser les contributions de toutes les autres communautés et c’est centrer sa perspective sur le lien à la France. Et on peut avoir envie de le faire comme dans le sens franco-européen qui signifie France-Union Européenne, mais utiliser franco-guadeloupéen ou franco-antillais dans un contexte non-politique ? Je ne comprends pas. Si les Antilles et les Caraïbes désignent la même zone géographique, dans quel sens utilise-t-on antillo-caribéen ? Pour désigner les Francophones (moins Haïti) d’un côté et tous les autres “Antillais” de l’autre, d’accord, mais pourquoi l’utiliser quand on veut parler d’unité ? Pourquoi dans un média guadeloupéen, un Joé Dwèt Filé nommé dans la catégorie French Caribbean Artist of the Year aux Caribbean Music Awards 2025 est caractérisé par Haïti/France et un DJ Quick est caractérisé juste par Guadeloupe ? Est-on dans une logique de séparation ou de rassemblement ?

Il y a un adjectif qui englobe toutes ces similitudes, ces différences et ces spécificités. C’est “caribéen”. Désormais quand je dis “antillais”, je dis littéralement entre guillemets pour bien montrer que j’utilise cette vision étroite Guadeloupe/Martinique en lien avec la France. Dans un contexte Karukerament, caribéen est l’adjectif pour désigner tout ce qui est en lien avec n’importe quel pays de la Caraïbe et le lien à la France existe mais à la marge. C’est un terme inclusif qui symbolise les distinctions par les origines ethniques, par la langue et la position géographique. En effet, je me définis comme une Afrocaribéenne car mes ascendants directs, à ma connaissance, sont majoritairement des Noirs d’Afrique. Mon expérience de vie de Guadeloupéenne sera en lien avec celle des autres Noirs d’Afrique de la Caraïbe issus de l’esclavage ou pas, mais aussi celle des Natifs, des Indocaribéens, des Sinocaribéens, des Syrocaribéens ou encore des Blancs Créoles (sens premier du terme, on reviendra un autre jour sur l’utilisation abusive de l’adjectif créole). Quand je me définis comme Caribéenne, cela signifie que je me mets en connexion avec ces personnes originaires de toute la Caraïbe parce que nous partageons une histoire, une culture et une économie de fait au niveau individuel, que ce soit dans la région ou dans la diaspora. Caribéen peut aussi se combiner à d’autres adjectifs pour décrire des spécificités. Ainsi, caribéen peut être précisé par anglophone, francophone, hispanophone, néerlandophone ou continental.

Dès le lancement de Karukerament, j’ai exprimé ma difficulté à utiliser “Antillais” pour définir mon contenu qui, je savais déjà, ne serait pas exclusivement guadeloupéen. Le premier épisode est consacré à “Battledream Chronicle” d’Alain Bidard, un film martiniquais disponible depuis 2015. J’ai quand même essayé le terme “antillais” au début afin de trouver un “public antillais”, mais j’ai renoncé rapidement parce que je voyais bien que ce que la langue française attache à l’adjectif “antillais” ne correspondait pas à mon contenu. En faisant la saison 1 en anglais, s’est posée la question de la traduction : devais-je utiliser “West Indian” ou “Caribbean” ? A l’époque, “West Indian” était encore largement utilisé par la Caraïbe anglophone mais plus dans une distinction entre les locaux et la diaspora. Après 2020, c’est le terme “Caribbean” qui s’est imposé probablement sous l’essor de la création de contenu digital avec cet adjectif. Ainsi, en 2021/2022, l’IA traduisait indifféremment “antillais” par “West Indian” ou “Caribbean”. Depuis 2023/2024, “antillais” est généralement traduit par “Caribbean”. Faire la saison 2 de Karukerament en 2020 m’a donc confortée dans mon utilisation du terme caribéen. Je l’utilise dans le même sens qu’un Bad Bunny communiquant sur la sortie de son album en janvier 2025 : “Soy puertorriqueño, soy caribeño y por mi sangre corre mi música, mi cultura, mi historia y la de mi tierra” [je suis Portoricain, je suis Caribéen et ma musique, ma culture, mon histoire et celle de ma terre coulent dans mon sang].

Il n’y a pas d’opposition, ni de contradiction, ni de hiérarchie entre toutes les facettes de mon identité. Je m’étais posée la question de si j’étais dans l’antillanité d’Edouard Glissant ou la créolité du trio B2C (Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant). Je pense que je n’ai toujours pas compris en profondeur ce que ces concepts signifient. Des capsules explicatives auraient été les bienvenues et si elles existent, je vous serais plus que reconnaissante de me les partager. De ce que j’en comprends, ces deux concepts sont dans l’idée d’avoir des racines multiples qui leur permettent de créer du lien avec les ex-colonies françaises en priorité. En tout cas, en 2025, ces concepts sont peut-être toujours valables mais ils sont insuffisants pour refléter ma réalité.

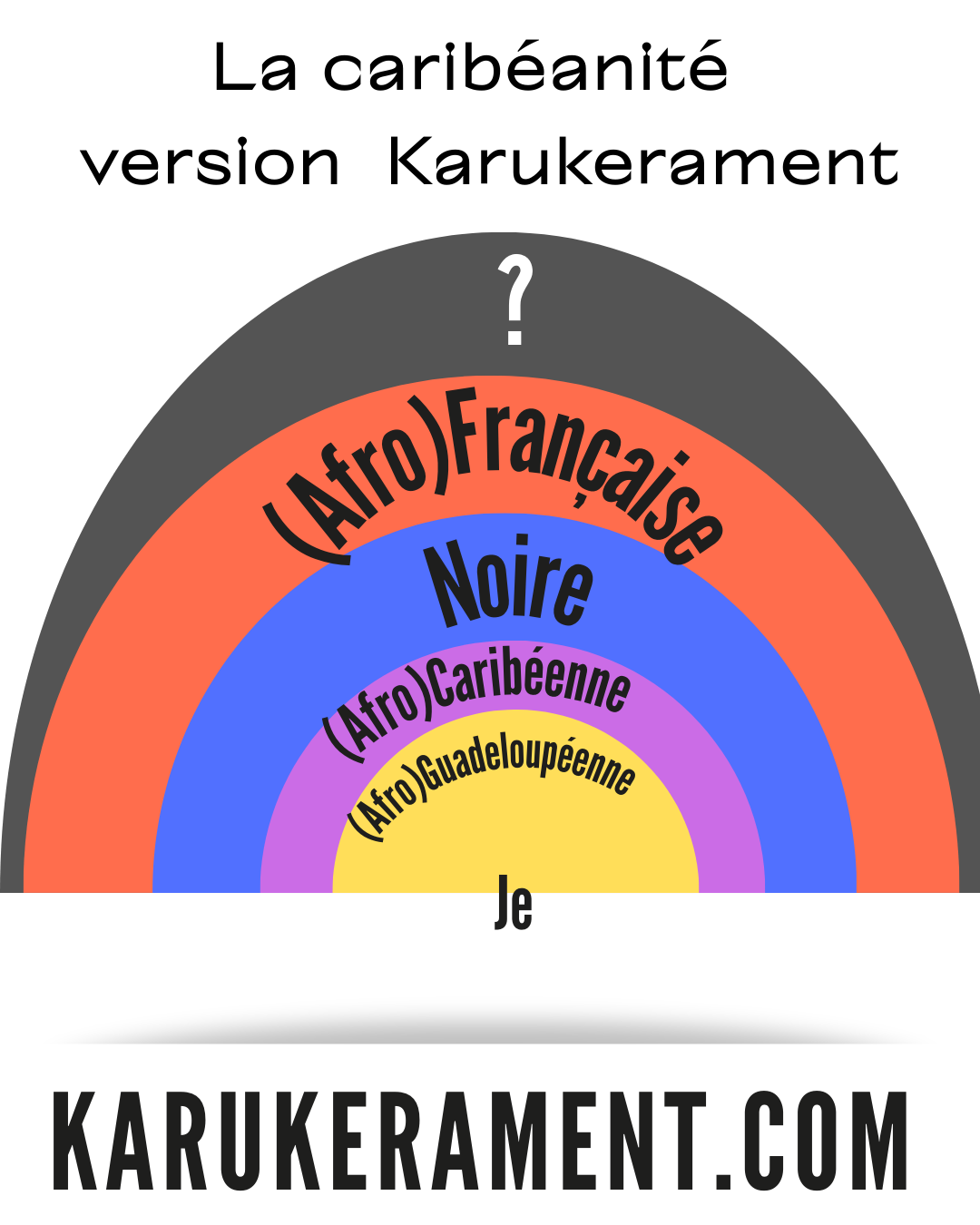

Voici la réalité que je peux et que je veux valoriser avec Karukerament : une identité caribéenne, une caribéanité. Une caribéanité où je mets la Guadeloupe au centre avec des racines multiples suffisamment fortes pour que les autres facettes de mon identité puissent se développer sans perdre la connexion à la Caraïbe et sans avoir besoin d’aller récupérer des racines ailleurs. Le centre reste fixe comme le point de rupture d’un séisme, mais je me déplace de cercle en cercle pour interagir avec le monde comme les ondes d’un séisme.

Il n’y a ni verticalité ni horizontalité effectivement. Peut-être que je pourrais m’inscrire dans la diversalité, mais je trouve la définition trop large et il y a toujours cette priorité donnée au concept de mélange alors que je pense que tout ne se mélange pas. Les ondes de deux séismes peuvent se rencontrer mais vont-elles complètement se combiner ? Certains aspects culturels venus de racines bien précises sont distincts et resteront distincts. Par exemple, il y a des aspects de la culture indienne que je peux apprendre à connaître mais qui ne feront jamais sens pour moi comme ils feront sens pour un.e IndoGuadeloupéen.ne… Reconnaître, respecter cette spécificité n’empêche pas qu’on reste quand même tous les deux Guadeloupéens et parce que je suis Guadeloupéenne, je me dois m’y intéresser. Et en vérité, je pense que le défi contemporain est bien d’apprendre à vivre en s’affirmant tout en respectant les différences de l’Autre sans avoir besoin d’avoir une partie de l’Autre en soi.

Alors je sais qu’on peut me rétorquer tous les obstacles structurels qui empêchent à la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane d’intégrer certains types d’échanges dans la Caraïbe. Mais, d’un point de vue Karulerament, les échanges culturels, académiques voire économiques qui existent déjà sont une base suffisante pour tracer au moins le premier cercle, la première onde de cette caribéanité. Il ne s’agit pas d’attendre d’être reconnu.e par les autres. C’est d’abord une question de se penser comme un.e Caribéen.ne à part entière et non comme un.e Caribéen.ne à part.

N.B: c’est un article que j’ai en brouillon depuis 2024. Je le publie en 2025 en espérant qu’il ne sera plus d’actualité dans quelques années. Si nos artistes (peu importe la discipline) font cet effort d’aller vers les autres pays de la Caraïbe tout en s’affirmant dans leur identité… Notre marché culturel caribéen pourra vraiment prendre de l’ampleur. Peut-être qu’à ce moment-là, nous pourrons même parler d’un système pancaribéen.

Éric Dubesset, Penser autrement l’identité régionale caribéenne, https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.5739, 2012

Marie-José Jolivet, La démarche comparative dans l'approche des processus identitaires caribéens : contraintes et exigences d'un projet scientifique, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers07/30496.pdf, 1988

Philippe Verdol, Déshumanisation et surexploitation néocoloniales. Démounaj et Pwofitasyon dans la Guadeloupe contemporaine. Conférence du 19 avril 2013